汉字趣闻

甲骨文 金文 小篆

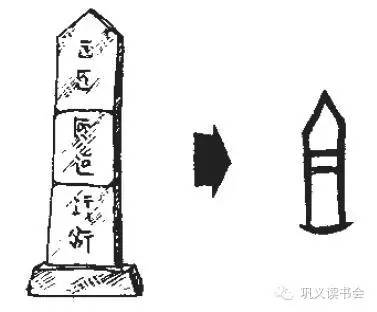

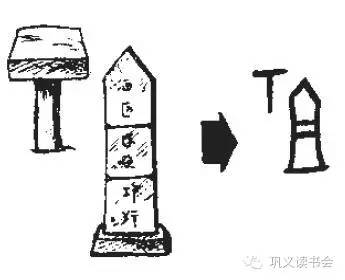

是“祖”的本字。人们认为其字形像一块祭祀死去的祖先的牌位或男性生殖器。出土的远古文物中就发现了石祖或木祖,科学家们认为这些是古人顶礼膜拜的对象。

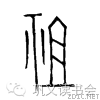

祖:

甲骨文 金文 小篆

古文“祖”、“且”是同一个字。《说文句读》:“祖者,且也。”钟鼎文“祖”字皆作“且”。同时,“祖”在甲骨文里已经有加“示”旁的,可见二者在古文中不分。后来,“且”的本义全由“祖”接替,“且”则专门借作副词、代词以及其他虚词。

《甲骨文字典》认为“祖”字为“盛肉之俎”演变而来,既,由切肉的墩,盛肉的筐演变而来。但有人(如:王显春)认为此解释是错误的,大多数人还是认为是由“且”演变而来,是先民们生殖崇拜的表现。

宗:

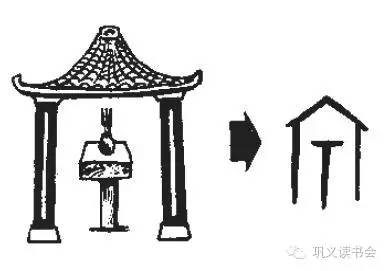

甲骨文 金文 小篆

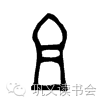

本义是“宗庙”、“祖庙”,就是祭祀祖先的庙堂。字形是在一座建筑物(“宀”)里有祭桌或牌位(“示”)。引申为“祖宗”、“宗族”。

祖,是父系制度和男权政治的象征,但它随着社会形态的发展在变化:在氏族时代,它就是生殖器;到了部落时代,它变成象征物;到了国家时代,它成了宗庙和神主。《说文解字注》里写道:“祖始庙也。始兼两义。新庙为始。远庙亦为始。故祔祪皆曰祖也。”“始庙”就是为始封之君王所建的庙。《荀子·成相》:“启乃下,封之于宋,立其祖。”俞樾平议:“言封于宋而立其祖庙也。”“祖”引申出“祖庙”是因为古人为纪念祖先,以石祖或木祖表示故去的先人,并把它置于庙堂里,供人们祭祀。

宗庙就是祖先的祭殿,神主就是祖先的牌位——把祖先的名字刻在石祖或陶祖上。古代非常重视宗庙,建立氏族和家族都要先建宗庙。以宗庙为中心,组长率族而居,叫做“籍”。祖立则籍立,祖在则籍在,祖毁则籍亡,叫“毁庙灭籍”。这样的“籍”,就叫“祖籍”。

到了国家的时代,祖(祖庙和宗庙)变成了国家的象征。以祖庙为中心,国君率民而居,叫做“国”。《周礼》:“左祖右社”,就是用的这个意义。祖立则国立,祖在则国在,祖毁则国亡,叫“毁庙灭国”。这样的“国”,就叫“祖国”。