—阴阳中和,中国文化的根本精魂

中华传统文化的基本结构是“一源三流”,其中源头是“易”,三流是儒、道、禅。

一源三流:国学的基本结构

中华传统文化的基本结构是“一源三流”,其中源头是“易”,三流是儒、道、禅。为什么《易》是中华文化的源头?因为《易》在六经中起源最早。

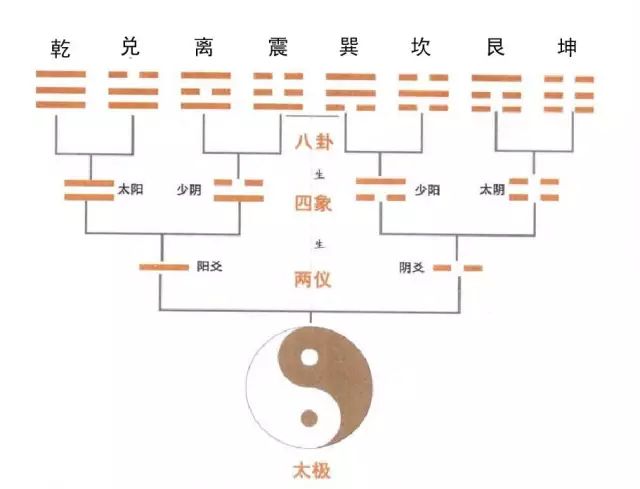

传说早在六、七千年以前伏羲就创作了八卦。目前最早的一个八卦图案是2006年5月在河南淮阳发现的,是离卦,刻在一个黑陶纺轮上,距今四千五百年。八卦是中华文化的基因,是中华文化的源头。先有八卦,后有《易经》。

《周易》经文(易经)学术界已认定为西周初年所作,传文(易传)为战国时期所作,从汉代开始历代都有解“易”之作(易学)。《易经》《易传》“易学”是“易文化”形成的三阶段,标志着中华文化从巫术文化到人文文化、科学文化的发展过程。从某种意义上说,一部《周易》成书的历史就是一部中华精神文化发生、发展的历史。

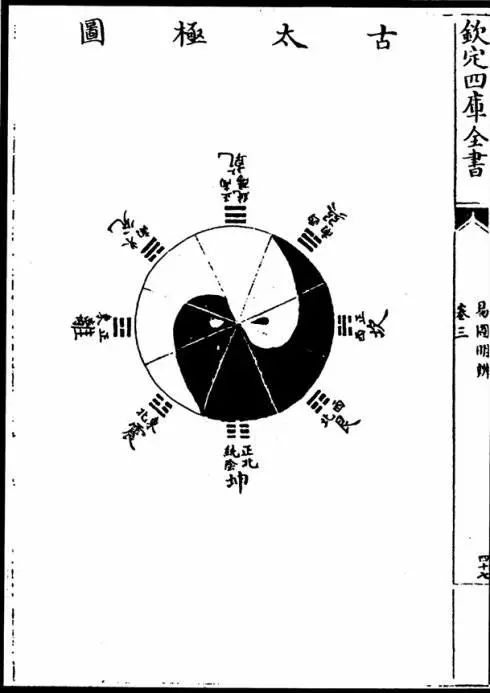

《易经》这本书,是世界四大元典之一。世界四大元典分别代表了四大文化:《圣经》是西方文化第一经典,《吠陀经》是印度文化第一经典,《古兰经》是阿拉伯文化第一经典,而《易经》作为东方文化的第一经典,不仅仅是中华民族,同时也是日本、韩国这些东方民族所尊崇的。韩国国旗就是太极八卦;日本民族叫大和民族,“大和”就是取自于《周易》的“保和大和,乃利贞”,日本的国教叫神道教,取自于《周易》“神道设教”。如果将世界文化分为东西方文化的话,那么西方文化可以用《圣经》来代表,东方文化可以用《易经》来代表。

距今3000年左右(西周前期)成书的《周易》经文过了500年之后导源出春秋战国时期的儒家、道家及其他诸子百家,也影响了中国化的佛家。从学术源流看,孔子弘扬了《周易》乾卦精神,老子弘扬了《周易》坤卦精神。《周易》不仅是人类轴心时代唯一一本由符号系统与文字系统共同构成的经典,而且是唯一一本儒家和道家共同尊奉的经典。儒家将《周易》奉为五经之首,道家将《周易》奉为三玄之一。

西汉末年,也就是公元前后,从古印度传来了佛教,它是从三条道路传来的——南传、藏传、汉传。此后,佛教就在中国生根、开花、结果。到隋唐时代,佛教在中国形成了八个宗派,其中最具有中国特色的就是禅宗。我们绝不能说佛家源于《易经》,但禅宗却受到《易经》的影响,禅宗可以看成是印度大乘佛教与中国三玄(易、老、庄)结合的产物。

“一源三流”可分解为八个字:易为主干,三教互补。可以理解为一副对联:“易贯儒道禅,道统天地人”。其中“儒道禅”的“道”是道家、道教,而“道统天地人”的“道”则是“大易之道”。这个“大易之道”不仅深深影响了儒家、道家和中国化佛家,而且影响到了中医理论体系的形成。如果加上中医,这副对联就是“易贯儒道禅医,道统天地人心”。所以说,中华文化表面上分出这么多家,实际上是互补的,有一条主线贯穿其中。

在中华文化历史长河中,《易经》是中华文化的源头活水。《易经》用源头的那一泓清泉,聚成奔涌不息的生命之水,汇成了悠悠五千年的中华文明。“大易之道”构成中华文明的主线和中华文化的支点。

阴阳中和:中华文化的根本精神

中华文化的基本精神,可以用“大易之道”进行概括,那就是“阴阳中和”。

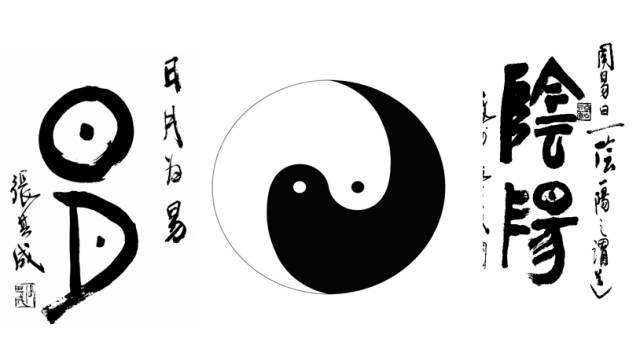

《易经》究竟是讲什么的?我们看一看“易”这个字就明白了。“易”字有两种写法,其中一种写法像蜥蜴,蜥蜴最大的特点就是变化;第二种写法上面是日、下面是月,日是太阳,月是太阴。合起来“易”就是阴阳变化。《周易》说“一阴一阳之谓道”,阴阳变化、阴阳中和就是“大易之道”。可化解为三句话:宇宙周期变化的大规律,人类知变应变的大法则,人生为人谋事的大智慧。

阴阳中和的“大易之道”正是中华文化之道,是古圣先贤仰观天文、俯察地理、中通人事之后提炼出来的。

“中华文化的主干”究竟是什么?目前有三派观点,一是“儒家主干”说,二是“道家主干”说,三是“儒道互补”说,准确地说是儒、释、道三家互补。但互补的交点在哪里?其实就是“大易之道”。通贯儒家、道家乃至中国化佛家的“大易之道”正是中国文化的主干,是中华民族的精神支柱!

“阴阳中和”,表明中华民族有两大精神,就是乾卦和坤卦、阳刚和阴柔两大精神:“自强不息”,“厚德载物”;乾坤并健、阴阳中和、刚柔并济、儒道互补。

阴阳中和的“大易之道”可以用一张图来表示。这张图叫太极图,也叫阴阳图、八卦图、阴阳鱼图。太极图是“大易之道”最完美、最典型、最形象的表达方式。我在拙著《易图探秘》中对这张图的来龙去脉做了详细地考证,发现这张小鱼头的太极图才是唯一正确的太极图。因为最早的太极图就是对伏羲八卦次序图的形象描述,它是可以量化的,它的八条半径就是对应从乾到坤八个卦,两个鱼眼就是坎离二卦。

这张图无比形象而准确地反映了儒释道三家的“中和”本质。三家都可以在这张图里找到各自的位置。

儒家在哪里?白的。道家呢?黑的。因为儒家崇尚阳,道家崇尚阴,这两家不是截然分开、绝对对立的,而是互相包容、有所交叉的,是阴中有阳、阳中有阴。儒家的基本精神是乾卦阳刚的精神,自强不息、刚健有为、勇往直前、百折不挠、昂扬向上、变异创新、与时俱进 、拼搏进取 、勤劳勇敢。道家的基本精神是坤卦阴柔的精神,厚德载物、柔弱虚静、包容宽厚、自然无为、居下不争、谦虚谨慎、以柔克刚。佛家在太极图外面一圈,因为佛家讲究“空性”,有“四大皆空”“五蕴皆空”“万法皆空”等说法。

儒、释、道三家又都在两只鱼眼或者S曲线上。两只鱼眼和S曲线表达了“中”的意思。黑鱼眼是阳中含阴,白鱼眼是阴中含阳,S曲线处在中间。三家都讲“中”。儒家是站在阳刚的立场上讲中,叫“中庸”——“不偏谓之中,不易谓之庸”。《中庸》曰:“中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”道家是站在阴柔的立场上讲中,叫“中道”——《道德经》讲:“万物负阴而抱阳,中气以为和”,“不如守中”。佛家是站在空性的立场上讲中,叫“中观”——大乘佛学中观派以“八不(不生不灭、不断不常、不一不异、不来不出)中道”来解释空性。

简单总结一下,三家都讲“中”:儒家讲中庸,道家讲中道,佛家讲中观。三家都讲“和”,儒家讲仁和,道家讲柔和,佛家讲圆和。儒、释、道三家“你中有我、我中有你”,圆融和谐,共同构成了中华传统文化“阴阳中和”的基本精神。

这里还需要补充一家——医家(中医)。从文化背景看,隋唐以后的中医是儒释道三家智慧在生命科学上的最佳体现。当代社会,中医是最能反映中国文化价值观和思维方式、也是唯一还活着的一种科技与人文相结合的文化形态。医家在太极图的什么地方?在中间S曲线上。因为中医最讲阴阳的调中致和。

“阴阳中和”体现了儒释道医共同的价值观,是中华优秀传统文化的核心价值。