一阳初动而万物始兆,冬至感恩

一阳初动进火时

——《冬至修身与治事》的“量子纠缠”

南宋女词人朱淑真有首《冬至》,写得很有情志。“黄钟应律好风催,阴伏阳升淑气回。葵影便移长至日,梅花先趁小寒开。”“黄钟应律”,冬至应时而至,“阴伏阳升”的能量消长下,呈现了“葵影移、梅花开”的节气好光景。

长至日,《冬至修身与治事》一课如冬日暖阳,附听阳生春又来。古代极为重视冬至的天时,冬至俗称“冬节”“长至节”“亚岁”等,在夏商周三代的天人合一的传统历法中,把冬至作为新春,称为“冠岁”。天时人事日相催,“在汉武帝之前,拜年、贺岁、贺冬是连接在一起的,一直到汉武帝采用了夏历以后,才把正月和冬至强行地撕裂开来、分开来,其目的当然就是使社会大众、主流社会文化远离全民修身明德的这样一个‘修之身,其德乃真’的主体文化、社会潮流,从而达到维护皇权独裁统治的目的。这一强行的撕裂,实际上就使整个中国的历史从此走上了一条背离修身的道路,从而进入了全面地脱离慧识悊学文化修身明德实践的这么一个历史空间和区间。”拂尘历史,还原本来,道德根文化的复兴,当重视年度周期律的复兴,在节气文化的起点上顺应“六阴消尽一阳生”的正能量递增和叠加,而至于文明的乾阳。

九九严凝,河海结层冰。再度说农、劝农:“要知道如何去做好一个“啬夫”。“夫唯啬”,才能够修好身。所以,这些农事的概述当中,重点需要我们将农事的治事与修身结合起来互参。”至于越冬害虫的防治,重在“及时清除害虫越冬赖以生存的环境和植物残体”。对于油菜烂根死苗的防治,则“在我们体内同样有价值,修身须预防阴水过多”。

返复天机,升降月华清。自然界的物相消长和升降,在生命体内同样一一对应。“《说文解字》从智识哲学文化和意识哲学文化上面去解析:‘至,飞鸟从高下至地也。从一,一犹地也。象形。不,上去;而至,下来也。凡至之属皆从至。’至,是向下法于地的得一;不,则是向上法于天的得一。那么,作为修身者你就要考虑:在体内是什么东西应当向上?是不是肾水化成炁向上呢?!至,又是什么在体内向下呢?是不是肺液和心液向下呢?!”天地往返,一沉一浮会有时。“向下法于地的得一”是降,“向上法于天的得一”是升,取类比象,近去诸身,“肾水化成炁向上”为升,“肺液和心液向下”为降。只“有修之身,其德乃真”的人,才能正确地解读本质的“文”义而非表象的“字”义。所以“飞鸟从高下至地”的解析并不到位,应该是“心中的凤凰降到了自己的地——体内之地上”方为达意。冬至之日,一阳自地而升。“冬至这一天的数与度的时间与空间节点,是天道自然规律法则守信而至的时间,是一缕阳炁从地下开始缓缓上升的时刻”。修身明德文化诞生内文明,冬至抓住“向上法于天的得一”,是内文明的肇始。

冬至有三候,“一候蚯蚓结,二候麋角解,三候水泉动。”就“水泉动”而言,“物相的水,是天道‘德一’的阳炁所化生。当阳炁经过休眠而再次开始运动时,水也就必然同步响应,一阳初生,阳生而动出现变化。现代科技已经发现量子具有这种属性,量子具有‘纠缠效应’,能发展成为进行信息传递的一种新型的通讯方式,称之为量子通讯。现代科学研究的这一进步及其研究成果的应用,验证了中国古圣慧识悊学文化‘必通天地之心’的科学性。西方将同步感应性改了个名称叫“纠缠效应”,缺失道德根文化的中国人也就欣然接受‘以西解中’而赞叹西方科学。这真是‘不听古圣言,吃亏几千年,若还不苏醒,何时真超前?’”道德修身的内文明文化为我们提供了无穷智慧,为什么不能如习近平总书记所说的“对绵延5000多年的中华文明,我们应该多一份尊重,多一份思考”呢?对古圣先贤的研究和实践多一份诚信,多一份承载呢?

“其实,这个所谓量子通讯理论里面所隐藏的,就是老子‘上善治水’的奥秘。‘天一生水,地六成之’,天地、宇宙,这之间都存在着感应,相互感应,所以,我们说整个宇宙都是一个道德的能量网络。这里动善,那么千里万里,光年之外,都在动善;而这里动恶,那么光年之外,没有距离的屏障,都会动恶。所以做人一定要立善为本,以修德为终极的目标。”在宇宙共通性、谐振性的道德能量场里,起心动念都有“蝴蝶效应”存在,“世界因我的善良而精彩,社会因我的邪恶而灰暗”,明白这个道理,倡导人人向上向善的道德修身,德主刑辅、德法兼治的法治建设就会有良好的土壤。

一气先通关窍,万物旋生头角。冬至的“德一”萌发之后,一元复始为“万类霜天竞自由”提供了源源不断的春消息。“整个一阳来复的复卦中,阳数已经开始出现了,它如果完成了,那么一阳就复起。同时,会产生一个阳气逐步渗透六爻、周游六爻的变化。”“将坤卦下方的一道阴爻,法于天地而生成一道阳爻,古代也称之为‘行一数之火’,也就是称之为完成这个一数的火的运用。这个过程要保持至六道卦爻的阴爻全部都变成六道阳爻,又名为‘六阳极’。火候就是行坤卦卦爻的六道卦爻阴变阳的能量变化,又称其为‘六数之火’。”《周易》同西方的《圣经》、印度的《吠陀经》、阿拉伯的《古兰经》,被认为是世界文化的四大元典,其一元四素方法论深刻地指导着修身实践。“十二辟卦”(复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、 遯、否、观、剥、坤)在一个卦体中,凡阳爻去而阴爻来称为“消”;阴爻去而阳爻来称“息”。从复—临—泰—大壮—夬—乾,此六个卦象中阳爻逐步生息,以至于全阳;从从姤—遯—否—观—剥—坤,此六个卦象中阳爻逐步消失,以至全阴,故称为“消卦”。冬至在坤卦六爻之下一阳来复,透出关键第一“息”。而实现“周游六爻的变化”,还看如何去行“六数之火”。

“进阳火”实现了爻阴变阳的能量变化后,自然又进入“退阴符”爻阳变阴的能量变化。“治人事天,顺天应人,直至夏至一阴生的时空度与数的节点之时。……夏至到了的时候,天地之间转换成为一阴生,那么身内也就要开始减一道阳爻之数的火候,火候只进行五道阳爻之数,如此逐步地减少火候。……上半年是进,下半年是退,这就叫顺天之度,应人之数。直至六道阳爻重新回归为阴爻,又称之为‘阴极’,此时火候之数也就减灭了。”“十二辟卦”既全部都集中在“乾”“坤”为上下卦的“乾坤区”内,也全部集中在八宫中的“乾”“坤”二宫之中,就这样“消息相因。终坤始复”。冬至复卦开始进阳火也好,夏至开始退阴符也罢,“这个期间就量子纠缠效应式地体现出来,也就是‘一粒粟中藏世界’”,在居于“道〇”用于“德一”的世界观、道生观里,方能“背负青天向下看”,量子纠缠,生生不息,人间城郭尽春色。

卷地颠风响怒雷,一宵天上报阳回。从寻根探源到天文内涵,从修身顺四时到养生修身,从采药与制药到运气与治事,从民俗文化到农谚诗词,冬至盛宴令人回味无穷。一阳初动而万物始兆,冬至感恩而天心无改,莫道元酒味淡,却喜大音声正希。

【二十四节气】冬至•深冬花园

海容教育

《摊声浣溪沙》

北宋丨毛滂

冬至日,天气晏温,从孙使君步至双石堂,北望山中微雪,因开窗倚目。适二柳当前,使君命伐之,霍然遂得众山之妙。

日转堂阴一线添,使君和气作春妍。只有北山轻带雪,见丰年。残月夜来收不尽,行云早起更留连。急剪垂杨迎秀色,到窗前。

丨风物

[ 起源 ]

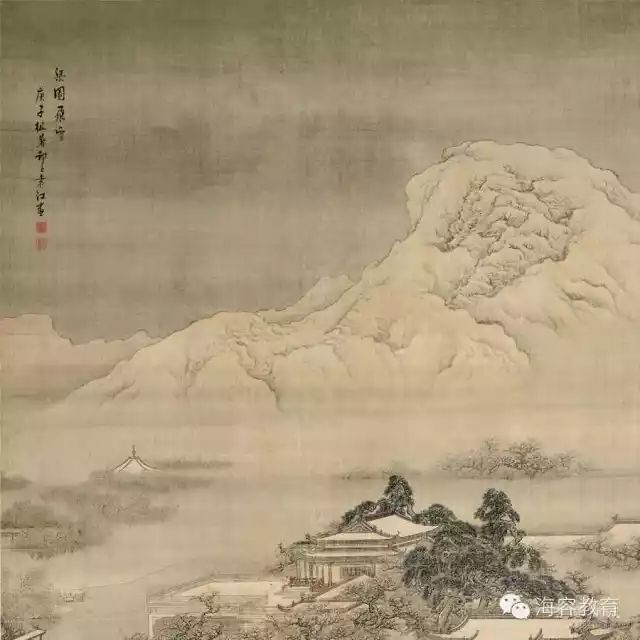

薛海强《雪色佳季》

至

“至”是极致的意思,冬藏之气至此而极。《月令七十二候集解》载:"十一月中,终藏之气,至此而极也。" 古人对冬至的说法是:阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”。

冬至

早在二千五百多年前的春秋时代,中国就已经用土圭观测太阳,测定出了冬至,它是二十四节气中最早制订出的一个。冬至时阴极之至,阳气始生,是一年中阴阳转换的关键节气,也是一年二十四个节气循环的开始。自古便有"冬至阳生春又来"的民谚。

清-袁江《梁园飞雪图》局部

亚岁

殷周时期,规定冬至前一天为岁终之日,冬至节相当于春节。后来实施夏历。但冬至一直排在24个节气的首位,称之为“亚岁”。从汉代以来,都要举行庆贺仪式,高峰时期朝廷休假三天,君不听政;民间歇市三天。热闹程度不亚于过年。为了区别于后来的春节前夕的“辞岁”,冬节的前一日叫做“添岁”或“亚岁”,表示“年”还没过完,但已经长了一岁。

是闰月的参照标准

在中国传统的阴阳五行理论中,冬至是阴阳转化的关键节气。在十二辟卦为地雷复卦,称为“冬至一阳生”。同时,闰月的设置也以冬至为标准(因为冬至总在冬月,冬月建子,为周正农历的第一个月)。

李成林《松风雪》

[ 特征 ]

冬至,太阳黄经270°。

冬至是一年中最重要的八个节气之一,也是中华民族的一个传统节日,冬至俗称“冬节”、“长至节”、“亚岁”等。时间在每年的公历12月21日至23日之间。太阳直射南回归线(又称为冬至线)。冬至日是北半球白天最“珍贵”,黑夜最漫长的一日。对北半球各地而言,冬至也是全年正午太阳高度最低的一日。

[ 三候 ]

我国古代将冬至分为三候:“一候蚯蚓结;二候糜角解;三候水泉动。”

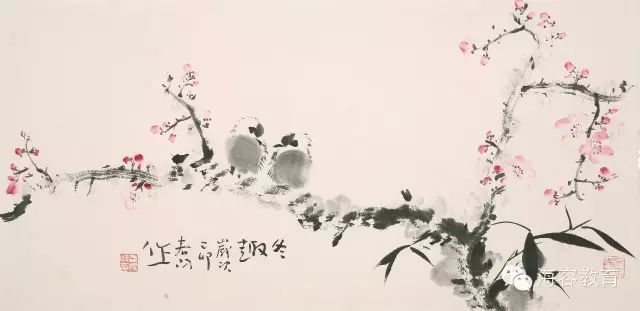

霍春阳《冬趣》

蚯蚓结:冬至之日“蚯蚓结”,蚯蚓感阴气蜷曲,感阳气舒展,六阴寒极时,纠如绳结。

麋角解:冬至后五日“麋角解”,鹿属阳,山兽,感阴气而在夏至解角。麋属阴,泽兽,感阳气而在冬至解角。

水泉动:再五日“水泉动”,水乃天一之阳所生,现在一阳初生,所以,水泉已经暗暗流动。

[ 习俗 ]

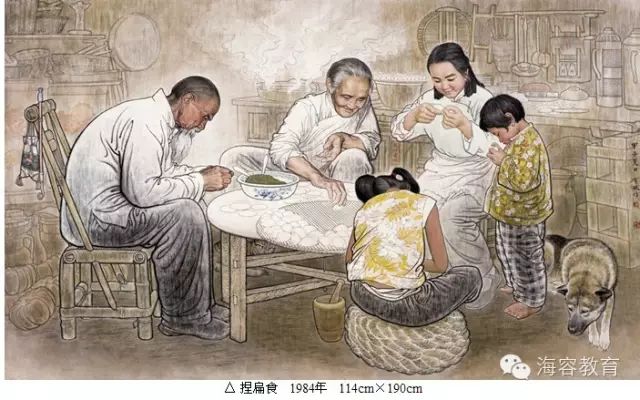

《捏扁食》

北吃馄饨或饺子

在中国,冬至是重要的祭祀之日。在北方,每年农历冬至这天,不论贫富,馄饨或饺子是必不可少的节日饭。谚云:“十月一,冬至到,家家户户吃水饺。”这种习俗,是因纪念“医圣”张仲景冬至舍药留下的。吕原明《岁时杂记》说:“京师人家,冬至多食馄饨,故有‘东馄饨,年发蚝’之说”。南宋时,馄饨夜用于祭祖,富贵人家讲究新奇,还有一碗馄饨里做出10多种口味的,称之为“百味馄饨”。冬至为什么要吃馄饨呢?据富察敦崇的《燕京岁时记》中记载:“夫馄饨之形有如鸡卵,颇思天地混沌之象,故于冬至日食之”。这个风俗也与道教纪念元始天尊诞辰有关。道教的说法,元始天尊即盘古,二仪未分,天地日月未成时,状如鸡子,混沌玄黄,是盘古游于其中而开天辟地。

南方吃汤圆

与饺子相比,南方食用汤圆的习俗产生并不很早,学界一般认为汤圆的诞生是在南宋。南方人吃汤圆,当然还要归结于南方以稻米为食。另外,南方盛产糯米,是制作汤圆皮的必备之物。吃汤圆也是冬至的传统习俗,在江南尤为盛行。“汤圆”是冬至必备的食品,是一种用糯米粉制成的圆形甜品,“圆”意味着“团圆”“圆满”,冬至吃汤圆又叫“冬至圆”,古人有诗云:“家家捣米做汤圆,知是明朝冬至天。”冬至这一天许多人家利用这一夜做“冬至圆”,可以用来祭祖,也可用于互赠亲朋。作冬至圆时,大人常应孩子们的要求捏一些小动物,小猫、小狗、小兔子、小老虎等等,孩子们每到此时都很高兴。

《九九消寒图》

数九

冬至日也就成了“数九”的第一天。关于“数九”,民间流传着的歌谣是这样说的,“一九、二九不出手,三九、四九冰上走,五九、六九沿河看柳,七九河开,八九燕来,九九加一九耕牛遍地走。”

冬至祭祀

冬至节亦称冬节、交冬,曾有“冬至大似年”的说法,宫廷和民间历来十分重视,从周代起就有祭天祭祖的活动。从汉代以来都举行庆贺仪式,到了宋代,达到顶峰。据说原本冬至节日三天,百官朝贺,君不听政,民间三日歇市。后因孟子死于冬至日,乡人非常悲痛,于是废除庆贺冬至的仪式。

祭祖之俗,早在东汉崔寔《四民月令》中已有记载,至宋代就多了起来,明清时代盛行。而清人冬至祀祖一般是祀于家,祭于墓,聚族而居的南方。往往像清明和中元一样,在家庙祭祀祖先。冬至作为节候甚或岁首,具有继往开来的意义,祭祖所表达的正在于此。

[ 花草闲情 ]

美人蕉

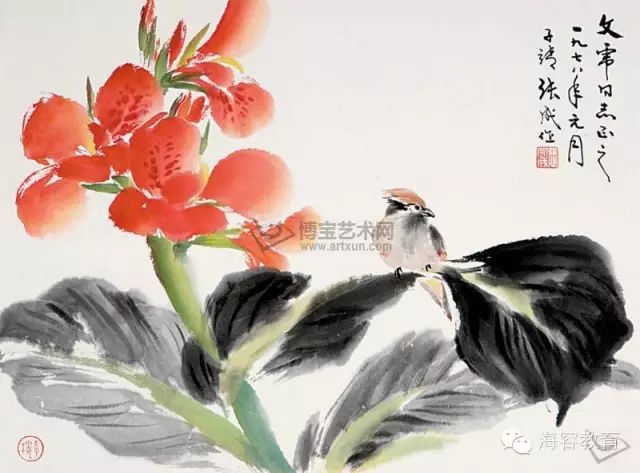

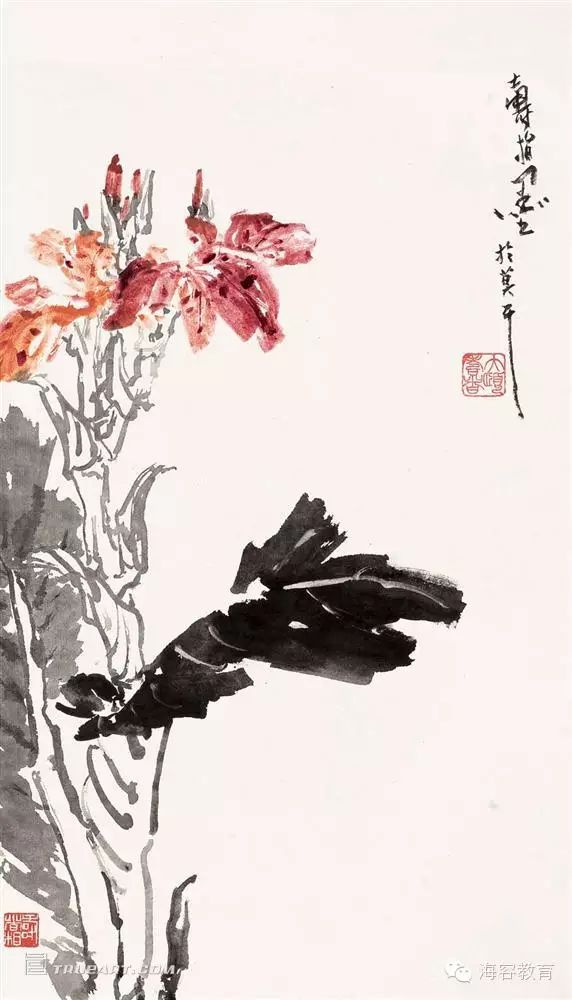

郑益坤《美人蕉》

美人蕉,又名红蕉。花色:白、红、黄、杂色;原产印度。

相传,在唐以前,人们是不把这种花叫做美人蕉而叫做红蕉,原因大约是这种花多为红色且叶似芭蕉吧,对于这种花,历代诗人多有题咏,直到晚唐时期,罗隐的那首“芭蕉叶叶扬瑶空,丹萼高攀映日红。一似美人春睡起,绛唇翠袖舞东风。”诗出来,美人蕉这个名字才渐渐传播开来,并渐渐取代了红蕉。

马赛莉《黄色美人蕉》

美人蕉花语为坚实的未来。依照佛教的说法,美人蕉是由佛祖脚趾所流出的血变成的。是一种大型的花朵。在阳光下,酷热的天气中盛开的美人蕉,让人感受到它强烈的存在意志。

于非《美人蕉》

在民间,美人蕉亦是西楚霸王的爱姬虞姬的化身。相传当年美人虞姬为了让项羽突围,拔剑自刎以命相许。演绎了史上感人的故事--霸王别姬。之后霸王兵败自刎将随身的霸王鞭插入地下,后长出一种生机盎然的植物叫霸王鞭。先霸王而去的虞姬见霸王化作了霸王鞭,随后也化作了植物在霸王鞭身旁,就是美人蕉,好像虞姬一样温柔多情。

张守成《美人蕉小鸟》

红蕉花样炎方识,瘴水溪边色最深。

叶满丛深殷似火,不唯烧眼更烧心。

——唐·李绅《红蕉花》

大叶偏鸣雨,芳心又展风。

爱他新绿好,上我小庭中。

——明·唐寅《美人蕉图》

潘天寿《指画芭蕉花》

翠柏红蕉影乱。

月上朱栏一半。

风自碧空来,吹落歌珠一串。

不见,不见。

人被绣帘遮断。

<span style="max-width: 100%; line-height: 20.833332061767578px; font-family: 宋体; color: #E36C0A; box-sizing: