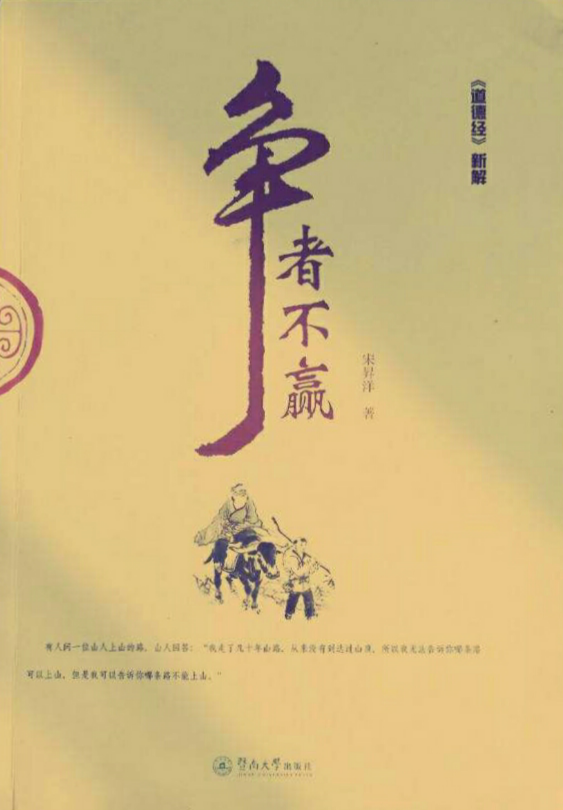

争者不赢 序

在《道家哲学》(人民出版社2011年7月版)一书中,笔者对老子的《道德经》作了一个总体的评价:“《道德经》是人类认识史上建立的第一个哲学体系;是中华民族传统文化奠基性的经典著作;是人类历史长河中永不枯竭的智慧源泉;是启迪人类思维的博大精深的思想宝库。”《道德经》成书2500多年来,释经、解经的著述可谓汗牛充栋,这是《道德经》启迪人的思维的有力证明。每一本释经、解经的著述,所取的视角都有所不同,这正是《道德经》生命力之所在。《<道德经>新解——争者不赢》一书,可说是解经的又一新视角。

老子立说于乱世时期,其宗旨是如何效法于“道”,包括天道、地道、人道,即自然之道及伦理之道。如何使人民安居乐业,如何在一个“争于力气”(韩非子语)的时代中做到返璞归真,获得人生的真谛。本书作者论争与赢的关系,其立足在于“赢”字。“赢”不是日常生活中物质利益和权力的赢取,而是一种人生的达道之境。何谓“赢”?作者认为在个人的身心、事业的追求和家国的治理上皆有不同的境界:首先,对于个人而言,“赢”意味着人生的圆满,即保持清静的心境,虚怀若谷,不为“五色”、“五味”、“五音”等欲望坏了心智。摒弃物欲,持守虚静,这便是个人的人生之“赢”。在事业追求上,“赢”代表着共赢、和谐,懂得保全对手,懂得“功成而不有”、“为而不争”。作者认为一个人若以压制对手为成功的手段,这是一种自取灭亡的途径。“长短相形,高下相盈,音声相和”,只有在多元化的环境中,发展才有可能。在为政与治国上, “赢”意味着国家社会安定平稳的自然发展状态,人民自由发展自己的兴趣,诉说自己的各种见解,整个社会处于一种纯朴敦厚的风气之中。故作者认为,优秀的国家管理者应是“悠兮其贵言”,不轻易发号政令,而让百姓处于一种自然的状态。对当今浮躁的社会而言,“赢”的三种境界的思想,有其一定的现实意义,尤其是对于争者。

对于争者,作者的反复论述也可以分为两类:第一,其人刚劲,有进取心,但柔性不足,在事业追求中伤害了别人而不知,损害了自己而不觉,可能在一段时期内能有所成就,但终成悔恨,这是一种一味进取而忽视固本强基之人,令亲者痛惜;第二,其人物欲强,贪得无厌,以权诈之术来获益,此种人必败无疑。

本书思想归结为争者不赢,此为作者主旨思想,但愿仁者见仁、智者见智。有些人会认为缺乏积极意义,国家百业待兴,如何能不争呢?也许会有人指出其中含有权术,有教人奸险之嫌。诸种说法,我认为皆不能从老子思想中得出。何谓不争,其目的在于求得和谐,建立一种自然发展的局面。不争,是一种内敛的行为,而不是刚愎自用,更不是懦弱退缩。国家的长远发展,在于建立一种和谐的、人文的发展模式——经济协调发展、文化传承创新、人民诚信纯朴,单凭争斗不足以实现这一切。老子在一个争于力气的时代,提出自然无为的政治主张,其思想并不是消沉、出世的,而是主张“无为而无不为”、“为而不恃”,即不妄为(三思而行、自然而行)而必有所作为,且不自恃成就。如今社会浮躁不安,民意向往和平安定,倘若我们仍以争强好斗的心态处理,往往会愈演愈烈,且先别说好的政治主张、民主制度难以实现,连基本的社会稳定亦难保证,试问,我们社会还能经得起多少动乱和纷争呢?

说《道德经》宣扬权术学说,纯属子虚乌有。老子提出要持守虚静,回归自然,“天道无亲,常与善人”,“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争”,如此学说何有权术之言?历史上,虽然有不少人批评老子含有阴谋权术,而且不少政客也由此得出各种计谋,但这并不是老子本意。陈鼓应先生在《老子今注今译》中引用薛蕙所言:“仁义圣智,老子且犹病之,况权诈乎!”阴谋诈术,老子本禁之,何来权术之说。

本书各章标题均为作者从《道德经》各章内容中提炼出来,旨在表达争者不赢的缘由,即失败的原因。常言说:“失败是成功之母”,但是很多人只懂得向成功者学习,却忘记了从失败中汲取教训,这也是作者为什么从反面立说的原因。

当今社会上研读《道德经》者,许多都非专业人士。他们苦读沉思《道德经》,无任何个人功利目的,本书作者亦是如此。作者克服难以料想的身心疾痛来完成这部书稿,不论本书观点能否为智者所用,作者为弘扬中国传统文化和期冀社会民心稳定所保持的信念和艰辛付出,是难能可贵并值得肯定的。

本书无艳丽豪华之辞藻堆砌,也无磅礴精深之引词造句,但皆为作者对人生之真实感悟,侃侃道来,平淡朴实,笔者亦深感作者用心之良苦,只盼有缘者能从本书中体会真谛,感悟人生,抚平心灵,即可欣慰矣。有缘为本书作序,说一点读书稿的感想,聊以为序。

张尚仁

2012年10月

序作者张尚仁简介:

云南大学公共管理学院名誉院长、教授,中国当代哲学家。曾任广东华南师范大学哲学研究所所长、教授,1991年任广东行政学院院长、中国应用哲学研究会副会长、广东哲学学会常务副会长。学术成果主要有:已出版专著26本、发表学术论文200余篇,计300余万字。1988年获广东省政府科技突出贡献奖并被授予“有突出贡献专家”称号;1991年被评为全国优秀教师并获国务院特殊津贴;1992年被广东省委、省政府授予“有突出贡献青年专家”称号。

(作者简介:宋昇洋,国学学者、五行起名大师。《中华汉字易象字典》总编、暨南大学、广东财经大学客座教授、广东省电子教育委员会副会长、广东省国学学会、中国易经学会、广东省中医药学会理事、中国易象姓名学、中国五行手诊学创始人)

| 序一 | 前言 | 第一章 |

| 第二章 | 第三章 | 第四章 |

| 第五章 | 第六章 | 第七章 |

| 第八章 | 第九章 | 第十章 |

| 第十一章 | 第十二章 | 第十三章 |

| 第十四章 | 第十五章 | 第十六章 |

| 第十七章 | 第十八章 | 第十九章 |

| 第二十章 | 第二十一章 | 第二十二章 |

| 第二十三章 | 第二十四章 | 第二十五章 |

| 第二十六章 | 第二十七章 | 第二十八章 |

| 第二十九章 | 第三十章 | 第三十一章 |

| 第三十二章 | 第三十三章 | 第三十四章 |

| 第三十五章 | 第三十六章 | 第三十七章 |

| 第三十八章 | 第三十九章 | 第四十章 |

| 第四十一章 | 第四十二章 | 第四十三章 |

| 第四十四章 | 第四十五章 | 第四十六章 |

| 第四十七章 | 第四十八章 | 第四十九章 |

| 第五十章 | 第五十一章 | 第五十二章 |

| 第五十三章 | 第五十四章 | 第五十五章 |

| 第五十六章 | 第五十七章 | 第五十八章 |

| 第五十九章 | 第六十章 | 第六十一章 |

| 第六十二章 | 第六十三章 | 第六十四章 |

| 第六十五章 | 第六十六章 | 第六十七章 |

| 第六十八章 | 第六十九章 | 第七十章 |

| 第七十一章 | 第七十二章 | 第七十三章 |

| 第七十四章 | 第七十五章 | 第七十六章 |

| 第七十七章 | 第七十八章 | 第七十九章 |

| 第八十章 | 第八十一章 | 后记 |