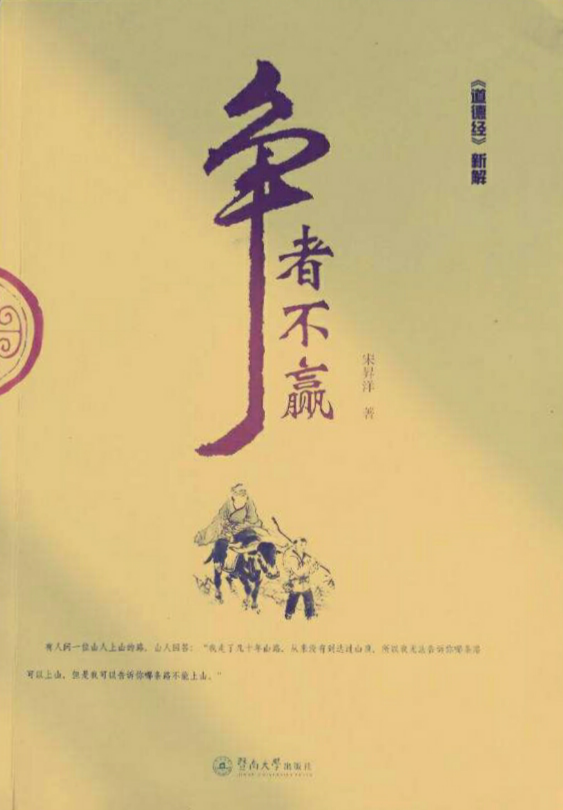

不赢十四 直觉荒废

(又名:人生失败的八十一个密码)

宋昇洋 著

有人问一位山人上山的路,山人回答:“我走了几十年山路,从来没有到达过山顶,所以我无法告诉你哪条路可以上山,但是我可以告诉你哪条路不能上山。”

不

赢

十

四

直觉荒废

《道德经》第十四章

视之不见,名曰夷;听之不闻,名曰希;搏之不得,名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。其上不皦,其下不昧,绳绳不可名,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后。执古之道,以御今之有。能知古始,是谓道纪。

看它不见,大道无色;听它不到,大道无声;摸它不着,大道无形。这三种形态无法分开,浑然一体。大道之上不见光明,大道之下不见晦暗,幽深玄妙不可述说,周而复始根本没有任何实体存在。大道给人的感觉是一种没有形状的形状,没有物质的形象,恍恍惚惚。迎着它,看不见它的由来,跟着它,摸不着它的去向。把握亘古不变的道,用来驾驭今天的现实世界,就能洞悉事物的过去未来,这就是道的纲要。

聪明人要努力体会道、认识道,并用道来判断和预知事物的未来发展方向,从而作出正确的选择,不被自身欲望及环境所迷惑。

人生失败密码十四

直觉荒废

老子在这里想说明两点:第一,什么是道;第二,为什么要写道。道是一种形象,但这种形象是看不见、听不着、摸不到的,就像空气一样无味无色,没有具体的形状,给人若隐若现的感觉,混混沌沌,无边无际。所谓“道可道,非常道;名可名,非常名”,道是一种没有形象的形象,没有状态的状态,忽隐忽现,没头没尾,像时间一样,没有起点也没有终点。道是一种说不明白的东西,只能意会不能言传,正因为难以理解,从而给人一种大道无边的感觉。既然道无法捉摸,无法描述,又为什么要写道呢?因为道主宰着事物的发生,如果能够从过去的事物发展中体悟道的规律,就可以作为今天事物发展规律的参考,如此就可以知道过去与未来了。老子从对道的抽象认识谈到为什么写道,就是想要把握道的规律,并用这种规律去指导我们的行为,所以,聪明人要努力体会道、认识道,并用道来判断和预知事物的未来发展方向,从而作出正确的选择,不被自身欲望及环境所迷惑。争者崇尚法理,终日奔波劳碌,认识事物往往局限于表象,局限于自身既定的目标,很少有时间用直觉去认识和体会事物的未来发展趋势。对道的认知也比较模糊,因为无法使自己处于混沌的状态,处于宁静无为的状态,因此也就无法体会到无形无状的道,无法看清事情的本质与方向。一辆车,如果开错方向,开得越快离目的地就越远,永远也无法到达终点。抗日战争时期,毛泽东预知中国必胜,日本必败,因为历史上凡侵略方最终的结果几乎都以失败告终,这是符合事物发展规律,符合道的规律的,但汪精卫等人就看不到,选择与日本妥协,因此他们越拼命蛮干,罪行反而越深。

世界上没有永恒的真理,对错、强弱、黑白、是非会相互转化,唯有道是亘古不变的,永恒存在,始终如一。

世界上有很多事情我们明明知道这样做是对的,但却说不清楚。刘邦当年还在当亭长的时候,好酒好色,什么也不会做,但他的岳父一眼就看出他很有前途,坚持把女儿嫁给他。看道就像看人一样,我们通常摸不准这个人好在哪里,但却感觉到这人将来肯定有出息。相反,某个人看上去很风光,威风八面,但却总感觉他好日子不多了。有时并不是因为这个人的行为或各方面令人看不惯,而是观察者自己内心有这种感觉,这种感觉就像大地震前动物的预感。世界上没有永恒的真理,对错、强弱、黑白、是非会相互转化,唯有道是亘古不变的,永恒存在,始终如一。道体虚无,理性无法判断,只有用直觉才能略有所觉。

直觉荒废者鉴

刘义隆欲废太子被杀

刘宋元嘉三十年(公元453年),文帝刘义隆打算废黜太子刘劭,另立刘宏为太子。刘义隆秘密与尚书仆射徐湛之商议,总是非常小心,惟恐被人偷听。后来他把这件事告诉了潘淑妃,结果被潘淑妃泄露出去。刘劭得知后,立刻与他的心腹队主陈叔儿、斋帅张超之等人密谋造反。

二月二十一日,皇宫宫门还没开,刘劭在战甲外面穿上朝服,乘坐着画轮车,和萧斌同乘一车,侍卫随从和平时入朝时一样。宫门打开,刘劭从万春门入宫。按以往的制度,太子宫的卫队不能入宫。刘劭就把伪造的诏令给守卫看,说:“接到诏令,入宫讨伐叛逆。”命令后面的队伍迅速赶来。张超之等几十个人,骑着马从云龙门到斋阁,拔出佩刀直接冲上大殿。

那天夜里,刘义隆和徐湛之秘密商谈,一直到第二天早上,蜡烛还没熄灭,门前窗外值班的卫士还在睡觉。刘义隆看见张超之冲进来,举起身旁的小几抵挡,五个手指全被砍掉,张超之就把文帝杀了。徐湛之受惊起身,往北窗奔去,还没来得及打开北窗,就被士兵杀死。

刘义隆死后刘劭即位,将罪名推给徐湛之等人,说他们谋反弑君,而自己带兵入殿是想保护皇帝,可惜没有赶上。

调

解

心

法

复归于无物

注:周而复始根本没有任何实体存在。

(作者简介:宋昇洋,国学学者、五行起名大师。《中华汉字易象字典》总编、暨南大学、广东财经大学客座教授、广东省电子教育委员会副会长、广东省国学学会、中国易经学会、广东省中医药学会理事、中国易象姓名学、中国五行手诊学创始人)

| 序一 | 前言 | 第一章 |

| 第二章 | 第三章 | 第四章 |

| 第五章 | 第六章 | 第七章 |

| 第八章 | 第九章 | 第十章 |

| 第十一章 | 第十二章 | 第十三章 |

| 第十四章 | 第十五章 | 第十六章 |

| 第十七章 | 第十八章 | 第十九章 |

| 第二十章 | 第二十一章 | 第二十二章 |

| 第二十三章 | 第二十四章 | 第二十五章 |

| 第二十六章 | 第二十七章 | 第二十八章 |

| 第二十九章 | 第三十章 | 第三十一章 |

| 第三十二章 | 第三十三章 | 第三十四章 |

| 第三十五章 | 第三十六章 | 第三十七章 |

| 第三十八章 | 第三十九章 | 第四十章 |

| 第四十一章 | 第四十二章 | 第四十三章 |

| 第四十四章 | 第四十五章 | 第四十六章 |

| 第四十七章 | 第四十八章 | 第四十九章 |

| 第五十章 | 第五十一章 | 第五十二章 |

| 第五十三章 | 第五十四章 | 第五十五章 |

| 第五十六章 | 第五十七章 | 第五十八章 |

| 第五十九章 | 第六十章 | 第六十一章 |

| 第六十二章 | 第六十三章 | 第六十四章 |

| 第六十五章 | 第六十六章 | 第六十七章 |

| 第六十八章 | 第六十九章 | 第七十章 |

| 第七十一章 | 第七十二章 | 第七十三章 |

| 第七十四章 | 第七十五章 | 第七十六章 |

| 第七十七章 | 第七十八章 | 第七十九章 |

| 第八十章 | 第八十一章 | 后记 |