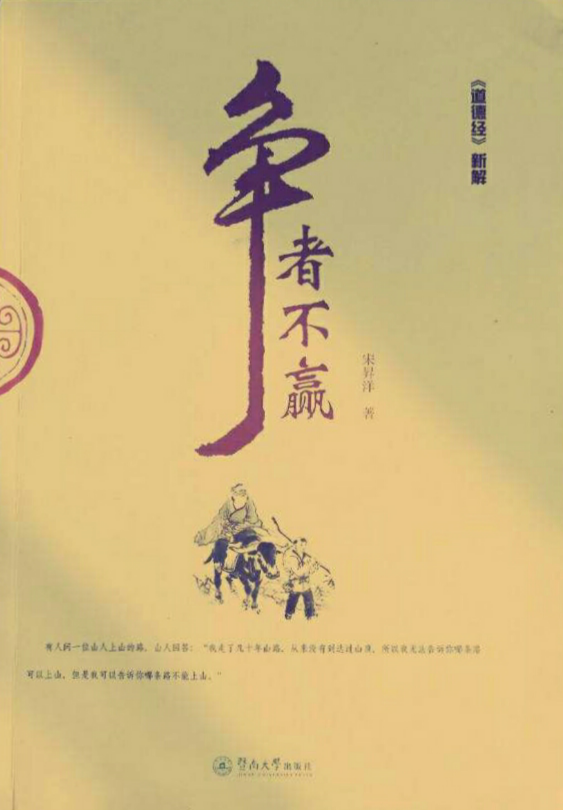

不赢三十一 杀人为乐

(又名:人生失败的八十一个密码)

宋昇洋 著

有人问一位山人上山的路,山人回答:“我走了几十年山路,从来没有到达过山顶,所以我无法告诉你哪条路可以上山,但是我可以告诉你哪条路不能上山。”

不

赢

三

十

一

杀人为乐

《道德经》第三十一章

夫兵者,不祥之器。物或恶之,故有道者不处。君子居则贵左,用兵则贵右,夫兵者不祥之器,非君子之器。不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。杀人之众,以悲哀泣之,战胜以丧礼处之。

战争是不祥的东西,人们都很讨厌它,有道的人更不会使用它。君子把和平看成吉事,把用兵看成凶事,战争不是好东西,不应是君子崇尚之物。君子只有万不得已时才使用战争,平静安定才是上策。打胜仗不要夸耀,夸耀战果的人是喜欢杀人的人,喜欢杀人的人是不会取得成功的。左方象征吉祥,右方象征凶恶,偏将军在左边,上将军在右边,就是说要以丧葬的仪式来对待战事。杀人多了,要以悲哀的心情哭泣,战胜了要以丧葬的礼节来处理。

武器从来都不是决定战争胜负的关键性因素,战争的胜负决定于人心。

人生失败密码三十一

杀人为乐

这里指出了争者不赢的两个原因:第一,争者爱好厮杀,好胜心强。因为太好胜了,动不动就与人搏斗,亮刀子。战争胜利的一方,即使征服了别人的国土,征服了别人的身体,但是也征服不了别人的意志,更加征服不了别人的心,所以使用武力注定是无法取得完美的胜利的。第二,争者以胜利为荣,以胜利为乐。战胜之后沾沾自喜,完全沉浸在胜利的快感中,丝毫不会理会对手失败的心情,也更不会去尊重对手。他们没法做到在战争中向对手学习,杀人后也没有一丝哀痛的心情,最终导致了他们越来越喜欢动武,越来越喜欢战斗。不会尊重对手的人,也不会得到对手的尊重。杀人如麻的人最终也会被人杀掉。

对于厉害的人,人们都想看到他失败的狼狈下场,从而满足自己的嫉妒心理。

武器从来都不是决定战争胜负的关键性因素,战争的胜负决定于人心,所谓“兵者不祥之器”是说依赖使用武器的人都是不吉祥的。人的天性是同情弱者,相对于战争的双方来说,使用好武器的一方民心较弱,使用差武器的一方民心较强,所以,即使拥有强大的高尖端武器也不能拿出来炫耀、逞强,这样往往会不得人心。对于厉害的人,人们都想看到他失败的狼狈下场,从而满足自己的嫉妒心理。不光是高尖端的武器,坚固的防御工具也不能拿来炫耀,且看中国的万里长城,秦朝时代就开始修建,但是没有一个朝代能够凭着这座长城而得以延续,可谓“万里长城今尚在,不见当年秦始皇”(《六尺巷》)。法国马奇诺防线也只是让法国在二战中失败得更快。同样,现在的所谓导弹防御系统、太空防御系统,听起来好像非常先进,也只能是第二个长城或第二条马奇诺防线。堡垒很容易从内部被攻破,未来的战争都是渗透性的战争,任何有形的物体都抵挡不住无形的分解,就像人们不能防止“9·11”事件发生一样,因为它源自事物的内部,源自于无形。在战争发自内部的情况下,任何高尖端的武器都会失去它的用武之地。武器从来都是一种不吉祥的东西,只要拿出来炫耀,就只会带来灾难。

杀人为乐者鉴

残暴的纣王

商朝最后一个天子是纣王。纣王是一个非常聪明的人,又很有见识,而且他力大无比,能徒手和猛兽搏斗,大家都相信他能够让商朝进入又一个繁荣时期。但纣王的才能并没有用在正道上,他拒绝别人的进谏,认为满朝文武的才学都不如自己,所以骄傲起来。他最喜欢一个叫妲己的妃子,妲己说什么他就做什么。为了享乐,他命令乐师写了淫荡的乐曲,还编了一套放荡的舞蹈,成天沉溺在酒色之中。

纣王的胡作非为引起了百姓和诸侯的不满,他为了堵住大家的嘴,发明了一种炮烙之刑。所谓炮烙,就是烧红锅柱,把犯人绑在上面,或者让犯人在上面走,把人活活烤死,是一种非常残忍的刑罚。当时朝廷的三公是由西伯姬昌、九侯和影侯这3个大诸侯担任。九佞有个很漂亮的女儿,纣王看上了她,就把她弄进了宫。九侯的女儿和纣王不一样,是个很贤淑的女子,不喜欢纣王淫乱,终于惹怒了纣王。纣王把他杀了,然后又迁怒于九侯,将他剁成了肉酱。鄂候看不下去了,为九侯争辩,纣王把他做成了肉干。姬昌听说后叹了口气,崇侯虎知道后就去打姬昌的小报告,纣王把姬昌关进了羑里,还把姬昌的大儿子杀了做成肉酱给姬昌吃。王子比干多次进谏,但纣王都不听。他再次进谏,纣王生气了,说:“我听说圣人的心有七窍,你不是圣人么?我想看看是不是这样。”他下令把比干杀了,挖出他的心来看。箕子吓坏了,干脆装疯当奴隶去了,但纣王还是把他关了起来。太师和少师抱着祭祀用的乐器逃到了周国。周武王认为时机到了,就率领诸候讨伐纣土。双方在牧野打了一仗,纣王被打得大败。纣王只好登上他心爱的鹿台,穿上目已最喜欢的衣服,怀抱着商朝的传世宝玉,自焚而死。

调

理

心

法

恬淡为上

注:平静安定才是上策。

(作者简介:宋昇洋,国学学者、五行起名大师。《中华汉字易象字典》总编、暨南大学、广东财经大学客座教授、广东省电子教育委员会副会长、广东省国学学会、中国易经学会、广东省中医药学会理事、中国易象姓名学、中国五行手诊学创始人)

| 序一 | 前言 | 第一章 |

| 第二章 | 第三章 | 第四章 |

| 第五章 | 第六章 | 第七章 |

| 第八章 | 第九章 | 第十章 |

| 第十一章 | 第十二章 | 第十三章 |

| 第十四章 | 第十五章 | 第十六章 |

| 第十七章 | 第十八章 | 第十九章 |

| 第二十章 | 第二十一章 | 第二十二章 |

| 第二十三章 | 第二十四章 | 第二十五章 |

| 第二十六章 | 第二十七章 | 第二十八章 |

| 第二十九章 | 第三十章 | 第三十一章 |

| 第三十二章 | 第三十三章 | 第三十四章 |

| 第三十五章 | 第三十六章 | 第三十七章 |

| 第三十八章 | 第三十九章 | 第四十章 |

| 第四十一章 | 第四十二章 | 第四十三章 |

| 第四十四章 | 第四十五章 | 第四十六章 |

| 第四十七章 | 第四十八章 | 第四十九章 |

| 第五十章 | 第五十一章 | 第五十二章 |

| 第五十三章 | 第五十四章 | 第五十五章 |

| 第五十六章 | 第五十七章 | 第五十八章 |

| 第五十九章 | 第六十章 | 第六十一章 |

| 第六十二章 | 第六十三章 | 第六十四章 |

| 第六十五章 | 第六十六章 | 第六十七章 |

| 第六十八章 | 第六十九章 | 第七十章 |

| 第七十一章 | 第七十二章 | 第七十三章 |

| 第七十四章 | 第七十五章 | 第七十六章 |

| 第七十七章 | 第七十八章 | 第七十九章 |

| 第八十章 | 第八十一章 | 后记 |