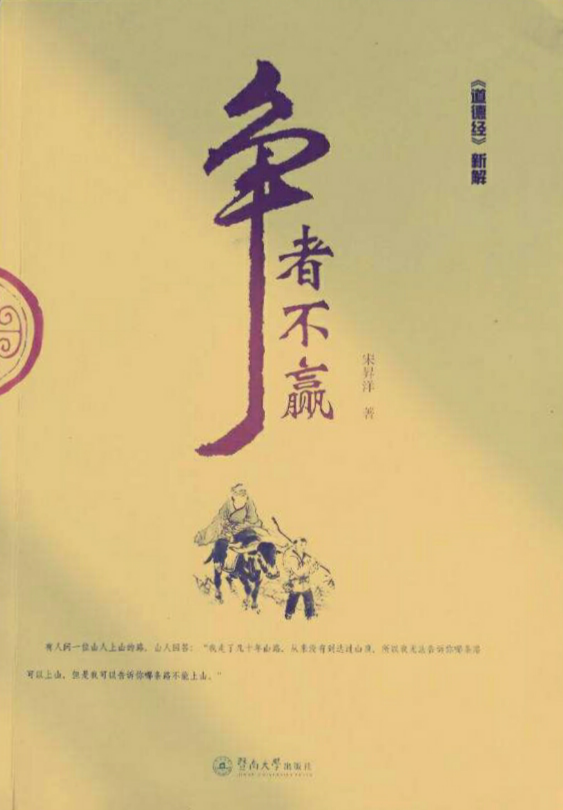

不赢四十七 行而不知

(又名:人生失败的八十一个密码)

宋昇洋 著

有人问一位山人上山的路,山人回答:“我走了几十年山路,从来没有到达过山顶,所以我无法告诉你哪条路可以上山,但是我可以告诉你哪条路不能上山。”

不

赢

四

十

七

行而不知

《道德经》第四十七章

不出户,知天下;不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而名,不为而成。

不出大门,就通晓天下的道理;不看窗外,就明白自然的发展规律。走得越远,知道得就越少。因此,有道的人不必走出大门,就可以通晓事理;不必亲眼目睹就明白成败的原因所在;不必亲自动手就可以获得成功。

要做一个明白人,知天下,见天道,就必须做到“三不”——不行、不见、不为,即是不去经历、不去关注和不去动手。

人生失败密码四十七

行而不知

知与行是中国哲学思想中被讨论得最多的一对概念。明朝中期的心学大师王阳明强调要知行合一,后来国父孙中山则认为知难行易。何为知难呢?王阳明是从心性出发论述的,强调人的活动的意识性——“念发动处即行”,让行为合乎道德的原则;孙中山就举日常作文为例子,他认为提笔会写作的人很多,但懂得文法、文理的人却很少,即能写出传世佳作的人很少,故而他强调凡知之彻底者,行之必易。

我们现在都强调要实践,“读万卷书不如行万里路”,这样除了滋长浮躁的风气外,别无好处。都说实践是检验真理的唯一标准,但在实践之前,我们应该懂得发现真理的方法——不是靠行,而是靠知。

另一方面,要做一个明白人,知天下,见天道,就必须做到“三不”——不行、不见、不为,即是不去经历、不去关注和不去动手。简言之,就是让思虑清静,让心灵通明。这是一种自我修养,通过“三不”,使一个人对自己的内心进行反思,摒弃物欲,让浮躁的心灵安静下来以观外界事物。争者的争夺行为本身就是一次冒险经历,不可能不经历;他从不信任别人,信奉“百闻不如一见”的信条,不可能不见;凡事都亲自动手,不仅动手而且还动脑、动口、动脚,全身上下都动起来,“全力以赴”地去投入,不可能不为。争者无法体会和践行“三不”的无为境界,长时间保持浮躁的心态,因此不可能是一个明白人。

行而不知者鉴

太子醉酒中毒计

司马遹年幼时有好名声,长大当了太子后却不喜欢学习,只知与周围的人玩耍。有时竟然不去向父皇请安伺候,而纵情游乐。他还在宫中设立市场,让手下人买卖酒肉,太子用手拈分量,轻重丝毫不差。太子的亲生母亲,原来是屠夫的女儿,所以太子也喜好买卖。太子每月俸禄有五十万,却要经常预支两个月,还不够开销。他又让西园出售蔬菜、蓝草籽、鸡、面粉等物品,收取利润。

皇后贾南风的外甥贾谧向皇后贾南风诬陷,贾南风于是宣扬太子的短处,并到处传播。又假称自己怀孕,接来妹夫的儿子抚养,想用以取代太子。晋元康九年(公元299年)十二月,贾南风假称惠帝身体不适,召太子进宫,赐他三升酒,逼他喝完,太子大醉。贾皇后让黄门侍郎潘岳写了一封信的草稿,趁着太子喝醉,伪称惠帝下诏命令他抄写,内容是这样的:“陛下应当自己了断,如不自己了断,我就要进宫替您了断。皇后更应该尽快自己了断,若不自己了断,我当亲手将你了断。而且我已经和谢妃约定,到了时间皇宫内外一起发动,请不要迟疑犹豫,以免招来后患。”太子醉得迷糊不觉,于是就照着写了。有的字只写了一半,皇后把它补完整,然后交给了惠帝,惠帝于是废黜太子,贬为庶民。

调

解

心

法

不行而知

注:不必走出大门就可以通晓。

(作者简介:宋昇洋,国学学者、五行起名大师。《中华汉字易象字典》总编、暨南大学、广东财经大学客座教授、广东省电子教育委员会副会长、广东省国学学会、中国易经学会、广东省中医药学会理事、中国易象姓名学、中国五行手诊学创始人)

| 序一 | 前言 | 第一章 |

| 第二章 | 第三章 | 第四章 |

| 第五章 | 第六章 | 第七章 |

| 第八章 | 第九章 | 第十章 |

| 第十一章 | 第十二章 | 第十三章 |

| 第十四章 | 第十五章 | 第十六章 |

| 第十七章 | 第十八章 | 第十九章 |

| 第二十章 | 第二十一章 | 第二十二章 |

| 第二十三章 | 第二十四章 | 第二十五章 |

| 第二十六章 | 第二十七章 | 第二十八章 |

| 第二十九章 | 第三十章 | 第三十一章 |

| 第三十二章 | 第三十三章 | 第三十四章 |

| 第三十五章 | 第三十六章 | 第三十七章 |

| 第三十八章 | 第三十九章 | 第四十章 |

| 第四十一章 | 第四十二章 | 第四十三章 |

| 第四十四章 | 第四十五章 | 第四十六章 |

| 第四十七章 | 第四十八章 | 第四十九章 |

| 第五十章 | 第五十一章 | 第五十二章 |

| 第五十三章 | 第五十四章 | 第五十五章 |

| 第五十六章 | 第五十七章 | 第五十八章 |

| 第五十九章 | 第六十章 | 第六十一章 |

| 第六十二章 | 第六十三章 | 第六十四章 |

| 第六十五章 | 第六十六章 | 第六十七章 |

| 第六十八章 | 第六十九章 | 第七十章 |

| 第七十一章 | 第七十二章 | 第七十三章 |

| 第七十四章 | 第七十五章 | 第七十六章 |

| 第七十七章 | 第七十八章 | 第七十九章 |

| 第八十章 | 第八十一章 | 后记 |