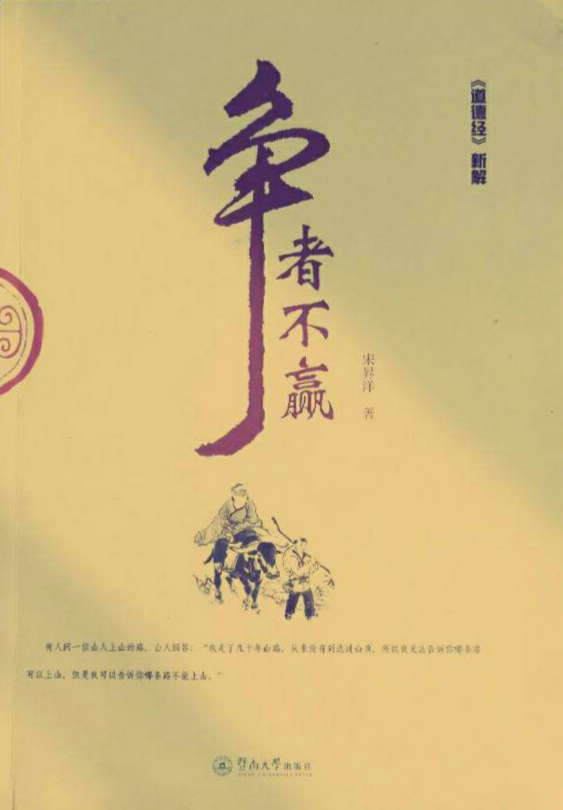

不赢八十一 为而相争

(又名:人生失败的八十一个密码)

宋昇洋 著

有人问一位山人上山的路,山人回答:“我走了几十年山路,从来没有到达过山顶,所以我无法告诉你哪条路可以上山,但是我可以告诉你哪条路不能上山。”

不

赢

八

十

一

为而相争

《道德经》第八十一章

信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。

信誓旦旦的语言不真诚,真诚的语言不会信誓旦旦。内心善良的人不会巧辩,巧辩的人不善良。有高深学问的人不会博杂,博杂的人没有高深学问。圣人不会为自己保留什么东西,都拿去帮助别人了,自己反而越来越富有,把一切都给别人,自己反而越来越富足。上天教导我们要做有利于别人的事情,而不要加害他人;圣人教导我们要有所作为,但不要与别人相争。

上等人为而不争;其次是不为不争;再次是为而有争;最差是不为而争。

人生失败密码八十一

为而相争

《道德经》的最高宗旨是“利而不害”和“为而不争”。从“利而不害”的方面考察可以把人分为四等:最上等是利而不害;其次是不利不害,即不利人也不害人;再次是利而有害,既对别人有利,也对别人有害;最差是不利而害,对他人毫无帮助,只会害人害己。老子提倡我们做利而不害的上等人,一心一意地去帮助别人,不要对别人有任何的伤害。

从“为而不争”的方面考察也可以把人分为四等:上等人为而不争;其次是不为不争,即无所作为,也不跟别人争名夺利,类似于古代的隐士;再次是为而有争,有所作为,但与别人争名夺利,这就是典型的争者思想;最差是不为而争,无所作为却处处与别人相争。老子的思想不是告诉我们“为”或者“无为”,主要是教人“争”与“不争”,在“不争”的前提下“为”或者“无为”的人都是上等的人。

在按天之道与圣人之道分成的四等人中,争者属于第三、第四的下等。从天道来说,与人相争势必会损害到他人的利益。一个人之所以会争,肯定是为了达到某种目的,不管这个目的是于人有害还是有益,但是争夺的过程本身就已经伤害到别人。争是一种与周围环境发生冲突的行为,争者以自己的勇敢显示出了别人的懦弱,以自己的勤奋显示出了别人的懒惰,以自己的清廉显示出了别人的贪浊,对别人不知不觉地造成了事实上的侵害。从圣人之道来说,争者也属于为而有争或不为而争的下等人。争者的前提就是利益,争夺的目的就是为了打败别人,或者说是为了实现争者自己的野心,满足自己的欲望。欲望人皆有之,你想据为己有,就势必与人相争。无论他在与人相争的过程中表现得无为或者有为,都已注定属于为而有争或不为而争的下等人。

索取得越多反而失去越多,拼得越厉害,离胜利就越远。

争者所处的形势是非常不好的。老子说:“信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知”,这对争者来说难乎其难。首先,争者在语言上咄咄逼人,信誓旦旦,承诺什么事情都要做到,什么事情都要做得最好。现在有些人经常鼓动年轻人,成天喊“我是最好的,我是最棒的”、“只要下工夫,成功不含糊”等这些所谓的激励的口号,这是用美丽的言词来掩饰自己的野心,就好像运动员为了达到比赛目的而去服用兴奋剂一样,都是华而不实的东西,是“不美的信言”。其次,争者喜欢与人抗争,容不下别人对他的侮辱,一旦别人的论点与自己不符合,一定要拼命地说服别人,使别人认同,是一个巧舌如簧的辩者,充满着机智,却是一个“不善的辩者”。最后,争者什么都想学,什么都去学,力求把自己变成什么都懂,使自己能够在跟别人的竞争中占到上风。但结果恰恰相反,学得太多反而把原来的知识混淆了,像会挖井一样,挖了很多口浅井,但是却没有一口能够涌出泉水来,是一个“不知的博者”。从以上表现可以看出,争者是一个不信、不善和不知的人,在表现形式上就已经低人一等了。

最后,在行为目的上看,圣人并不为自己积累名声和财富。但是争者之所以去争,就是为了一心一意给自己积累财富和名声,他一辈子都和别人争夺,不断地索取钱财、名声,根本不懂“既以为人”和“既以与人”的道理,“反者道之动”,索取得越多反而失去得越多,争得越厉害,离胜利就越远。

为而相争者鉴

魏忠贤服毒自尽

被奉为“九千九百岁”的明末奸臣魏忠贤畏罪服毒自尽,不得好下场。

魏忠贤好赌,因欠赌债无力偿还,进宫当了太监,拜在太监魏朝门下,后受到朱由校器重,成了东厂的特务头头。魏忠贤结党营私,打压异己,无所不用其极,凡是不向他低头的大臣,他就加以诬陷,抑或严刑拷打,对方不死就不快;而对奉承他的人,则收为义子义孙,给予高官厚禄。他处在一人之下万人之上的位置上,只有他说了算,各地的官员为了巴结他,纷纷修起了魏忠贤生祠,供奉魏忠贤像。

明熹宗死后,其弟朱由检继位。朱由检继位后干的第一件事就是逮捕魏忠贤,魏忠贤自知罪大恶极,于是便服毒自尽了。

调

理

心

法

为而不争

注:要有所作为但不要与别人相争。

(作者简介:宋昇洋,国学学者、五行起名大师。《中华汉字易象字典》总编、暨南大学、广东财经大学客座教授、广东省电子教育委员会副会长、广东省国学学会、中国易经学会、广东省中医药学会理事、中国易象姓名学、中国五行手诊学创始人)

| 序一 | 前言 | 第一章 |

| 第二章 | 第三章 | 第四章 |

| 第五章 | 第六章 | 第七章 |

| 第八章 | 第九章 | 第十章 |

| 第十一章 | 第十二章 | 第十三章 |

| 第十四章 | 第十五章 | 第十六章 |

| 第十七章 | 第十八章 | 第十九章 |

| 第二十章 | 第二十一章 | 第二十二章 |

| 第二十三章 | 第二十四章 | 第二十五章 |

| 第二十六章 | 第二十七章 | 第二十八章 |

| 第二十九章 | 第三十章 | 第三十一章 |

| 第三十二章 | 第三十三章 | 第三十四章 |

| 第三十五章 | 第三十六章 | 第三十七章 |

| 第三十八章 | 第三十九章 | 第四十章 |

| 第四十一章 | 第四十二章 | 第四十三章 |

| 第四十四章 | 第四十五章 | 第四十六章 |

| 第四十七章 | 第四十八章 | 第四十九章 |

| 第五十章 | 第五十一章 | 第五十二章 |

| 第五十三章 | 第五十四章 | 第五十五章 |

| 第五十六章 | 第五十七章 | 第五十八章 |

| 第五十九章 | 第六十章 | 第六十一章 |

| 第六十二章 | 第六十三章 | 第六十四章 |

| 第六十五章 | 第六十六章 | 第六十七章 |

| 第六十八章 | 第六十九章 | 第七十章 |

| 第七十一章 | 第七十二章 | 第七十三章 |

| 第七十四章 | 第七十五章 | 第七十六章 |

| 第七十七章 | 第七十八章 | 第七十九章 |

| 第八十章 | 第八十一章 | 后记 |